2025年高职单招每日一练《生物》5月9日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1677

试卷答案:有

试卷介绍:2025年高职单招每日一练《生物》5月9日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 可以与动物细胞的吞噬泡融合,并消化掉吞噬泡内物质的细胞器是()

A线粒体

B溶酶体

C高尔基体

D内质网

-

2. 下列关于物质跨膜运输的叙述,错误的是()

A酒精、甘油等小分子有机物通过自由扩散进出细胞

B海水中的海藻细胞可通过积累溶质防止质壁分离

C胃蛋白酶原运出细胞的方式是胞吐

D液泡中积累大量离子,故液泡膜不具有选择透过性

-

1. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

2. 以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。

A表现出较强的细胞分裂能力

B细胞呼吸相关酶的含量增加

C细胞抗自由基氧化能力增强

D增加单位脐带血中造血干细胞的数量

-

1. 桉树叶中含有大量挥发性物质,具有良好的杀虫、抗菌等作用,但其挥发油能够抑制周围植物的生长。研究人员以蚕豆为材料,探究桉叶挥发油是否通过干扰其他植物根尖细胞的有丝分裂,进而发挥抑制作用。 (1)将不同体积的桉叶挥发油均匀涂抹在蚕豆种子培养瓶的瓶盖上,72小时后,测定根长,结果如图1所示,分析可知,桉叶挥发油显著抑制蚕豆根生长,判断依据是()。

(2)为寻找桉叶挥发油抑制蚕豆根生长的原因,研究人员取每组蚕豆根尖分生区,进行解离、()和制片,在显微镜下观察蚕豆根尖细胞的有丝分裂情况,其中,处于()期的细胞数目最多,该时期细胞主要进行()。

(3)研究者观察到实验组有丝分裂过程中出现染色体断裂、染色体桥等情况,显微照片如图2所示。据此判断,桉叶挥发油能干扰蚕豆根尖细胞的有丝分裂过程,图2中C显示影响的是有丝分裂的()期。

(4)研究发现,桉叶挥发油还可通过破坏()的形成,导致染色体不能被正常牵引,使分裂被阻滞,从而抑制蚕豆根的生长。

(2)为寻找桉叶挥发油抑制蚕豆根生长的原因,研究人员取每组蚕豆根尖分生区,进行解离、()和制片,在显微镜下观察蚕豆根尖细胞的有丝分裂情况,其中,处于()期的细胞数目最多,该时期细胞主要进行()。

(3)研究者观察到实验组有丝分裂过程中出现染色体断裂、染色体桥等情况,显微照片如图2所示。据此判断,桉叶挥发油能干扰蚕豆根尖细胞的有丝分裂过程,图2中C显示影响的是有丝分裂的()期。

(4)研究发现,桉叶挥发油还可通过破坏()的形成,导致染色体不能被正常牵引,使分裂被阻滞,从而抑制蚕豆根的生长。

-

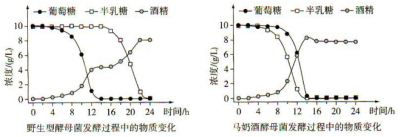

2. 酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,科研人员对马奶酒中的酵母菌菌株进行了研究。请回答问题: (1)酵母菌在有氧条件下将葡萄糖彻底氧化分解,同时释放大量(),为其生命活动提供动力;在无氧条件下将葡萄糖分解为酒精和()。 (2)马奶中含有的糖类主要为乳糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵产生酒精,从而制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果分别如图所示。

①据图可知,野生型酵母菌首先利用()进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用()进行发酵。

②分析图中曲线,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖或产生酒精等方面的不同点包括:()。

(3)马奶酒酵母菌不同于野生型酵母菌的营养利用方式,使其种群数量增加更快,这一优势使马奶酒酵母菌更好地()富含乳糖的生活环境。

①据图可知,野生型酵母菌首先利用()进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用()进行发酵。

②分析图中曲线,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖或产生酒精等方面的不同点包括:()。

(3)马奶酒酵母菌不同于野生型酵母菌的营养利用方式,使其种群数量增加更快,这一优势使马奶酒酵母菌更好地()富含乳糖的生活环境。

-

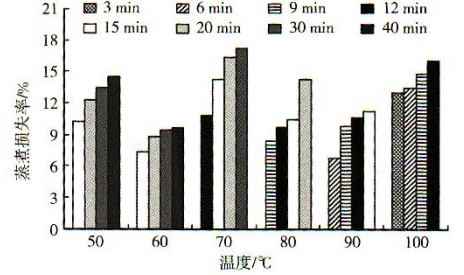

1. 罗非鱼是一种高蛋白、低脂肪、肉质鲜美的食用鱼类。为使罗非鱼肉在蒸煮过程中保持良好的品质和营养价值,研究者通过实验探寻了合适的热加工条件。请回答问题: (1)鱼肉中含有丰富的蛋白质,其基本组成单位是(),进入人体细胞后,在()(填写细胞器名称)合成自身的蛋白质。 (2)鱼肉在热加工过程中,会发生汁液流失导致质量减少。研究者测定了在不同()条件下的蒸煮损失率,结果如下图。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()

-

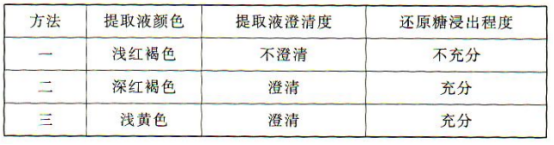

2. 炸薯条是常见的快餐食品。若马铃薯块茎中还原糖含量过高,可能导致油炸过程中产生有害物质。为准确检测还原糖含量,研究人员采用不同方法制备了马铃薯提取液,结果如下表。

请回答问题:

(1)马铃薯提取液中含有淀粉,此外还含有少量麦芽糖、果糖和()等还原糖,这些还原糖能与()试剂发生作用,生成砖红色沉淀。

(2)据表分析,制备马铃薯提取液的三种方法中,方法()最符合检测还原糖的要求,原因是这种方法制备提取液时还原糖浸出程度(),并且提取液的颜色(),有利于对实验结果的准确观察。

请回答问题:

(1)马铃薯提取液中含有淀粉,此外还含有少量麦芽糖、果糖和()等还原糖,这些还原糖能与()试剂发生作用,生成砖红色沉淀。

(2)据表分析,制备马铃薯提取液的三种方法中,方法()最符合检测还原糖的要求,原因是这种方法制备提取液时还原糖浸出程度(),并且提取液的颜色(),有利于对实验结果的准确观察。

-

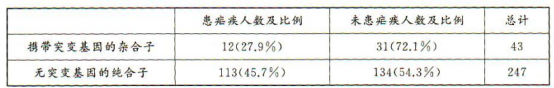

1. 阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

-

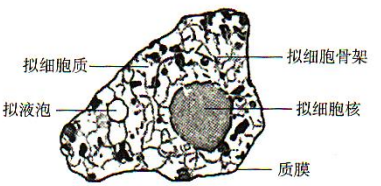

2. 学习下列材料,请回答(1)~(4)题。 基于细菌构建拟真核细胞 人工构建细胞的传统手段是将纯化后的酶、基因等加入囊泡或微滴。筛选得到的人工细胞具有基因表达、酶催化等功能,但结构较简单,且功能单一。科研人员打破传统手段,以原核细胞为基础材料构建出拟真核细胞,其构建过程分两步。 第一步:构建原细胞。将大肠杆菌和铜绿假单胞菌置于空液滴中,大肠杆菌会自发地进入液滴内部,铜绿假单胞菌在液滴表面。利用酶将两种细菌裂解后,铜绿假单胞菌的质膜留在液滴表面,液滴内部有主要来自大肠杆菌和部分来自假单胞菌的蛋白质、核酸等成分。这些成分具有基本的酶催化、糖酵解和基因表达功能。由此构建出一个由质膜包裹的、内含细胞质活性成分的原细胞。 第二步:构建拟真核细胞。在原细胞中加入组蛋白等大分子,在其内部得到DNA/组蛋白体,构建一个拟细胞核结构。随后在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP。再加入肌动蛋白单体构建拟细胞骨架的结构,大大增强了细胞的稳定性。随着时间的推移,内部代谢物质逐渐积累,球状原细胞在48小时后呈现如图所示的不规则形状,且保持了细胞结构的复杂性,质膜也不断修复。最终获得了一个结构和功能复杂的拟真核细胞。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

相关试卷

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月12日142人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月13日793人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月14日1166人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月15日382人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月16日1021人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月17日1718人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月18日1483人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月19日1211人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月20日1364人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》5月21日156人做过

相关题库