初中生物学科知识与教学能力试题(一)

考试总分:150分

考试类型:模拟试题

作答时间:120分钟

已答人数:453

试卷答案:有

试卷介绍:初中生物学科知识与教学能力考试重点已经为大家整理到了初中生物学科知识与教学能力试题(一)里面,快来看看吧。

试卷预览

-

1. 在下列选项中,需要采用植物组织培养技术的是()。①利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,获得多倍体植株

②获取大量的脱毒苗

③利用基因工程培养抗棉铃虫的植株

④单倍体育种

⑤无子西瓜的快速大量繁殖A①②③

B③④⑤

C①②④⑤

D②③④

-

2. “稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,春末夏初的“蛙声”是青蛙的()行为。

A求偶

B迁徙

C取食

D防御

-

3. 田间一次施肥过多会造成农作物枯萎变黄,俗称“烧苗”,其原因是()。

A根细胞吸收水分无机盐过多,引起茎叶细胞失水

B土壤溶液浓度过高,根细胞不能吸水

C土壤溶液浓度过低,根细胞不能吸水

D过多的无机盐进入导管所致

-

4. 有一种胰岛素依赖型糖尿病是由于患者体内某种T细胞过度激活为效应T细胞后,选择性地与胰岛8细胞密切接触,导致胰岛B细胞死亡而发病,下列叙述正确的是()。

A这种胰岛素依赖型糖尿病属于自身免疫病

B患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平

C效应T细胞将抗原传递给胰岛B细胞致其死亡

D促进T细胞增殖的免疫增强剂可用于治疗该病

-

5. 在学习“保护生物的多样性”时,学生通过搜集目前生物多样性保护取得成效的实例资料,并交流展示,对“保护生物多样性”实践应用有了更深入的理解。这体现了生物教学应注重()。

A与工业生产的关系

B与医疗保健的关系

C与生态环境的联系

D与农业生产的联系

-

1. 下表中列出了几种限制酶识别序列及其切割位点,图8、9中箭头表示相关限制酶的酶切位点。请回答下列问题。

问题:

(1)一个图8所示的质粒经SmaⅠ切割前后,分别含有________个游离的磷酸基团。

(2)用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是________。

(3)与只使用EcoRⅠ相比较,使用BamHⅠ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA的优点在于可以防止________。

(4)为了获取重组质粒,将切割后的质粒与目的基因片段混合,并加入________酶。

(5)重组质粒中抗生素抗性基因的作用是________。

-

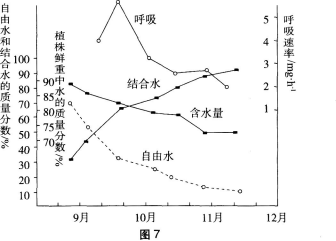

2. 在冬季来临之前,随着气温逐渐下降,植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,使植物的抗寒能力得以加强。图7为植物的自由水、结合水及呼吸速率随时间的变化曲线,回答下列问题:

(1)图中9~12月间,植物体内的含水量不断下降,原因是__________。

(2)图中9~12月间,结合水上升,自由水下降,可以使植物的抗逆性增强,原因是__________。

(3)根据图中信息分析,植物呼吸作用减弱利于抗寒的原因是__________,有机物消耗减少,利于__________,使细胞内__________浓度增加。

-

1. 材料:“探究种子萌发的环境条件”教学片段

提出问题:种子萌发需要哪些环境条件?

师:“春种一粒粟,秋收万颗子”,为什么要在春天播种,而不是冬天呢?

生:春天温度比较适宜。

师:“清明前后种瓜点豆”,为什么要在清明前后呢?

生:清明前后会下雨,为种子萌发提供水分。

师:播种种子前,农民经常会耕地,使土壤与空气充分接触,这又是为什么呢?

生:种子萌发可能和空气有关。

师:同学们能总结出可能影响种子萌发的环境条件吗?

生:空气、水、温度,还可能有阳光。

师:那我们提出的假说是否正确呢?这必须通过实验进行探究。对于有多个变量(空气、水、温度、阳光等)的实验,我们应该如何进行探究呢?在探究的过程中应该注意哪些问题呢?同学们讨论交流下列问题,并设计相应的探究实验。

(1)选择什么样的种子比较好?

(2)根据探究的条件,应该设计几组对照实验?

(3)每一组对照实验的自变量、无关变量分别是什么?

(4)对于空气这一探究因素,应该怎样设置不同的空气环境?

(5)每一对照组,除了所研究的条件外,其他的环境条件是否应当一样呢?

(6)每一组应该有多少粒种子?每一组只有一粒种子行吗?

(7)每隔多长时间观察一次?对各组实验是否应当同时观察?

教师对学生进行分组,小组讨论并设计合理的探究实验方案。

问题:

(1)该教师的实验教学有哪些突出的特点?

(2)分析该案例体现了问题串设计的哪些要求。

-

2. 材料:“植物的呼吸作用”教学片段

以下是王老师进行“植物的呼吸作用”教学时的教学片段:

【片段1】

上课铃声一响,同学们拎着课前搜集的叶片跑向生物实验室,生物实验室一下子就热闹起来了:他们以4~6人为小组,有的挑选叶片,有的两手撑开袋子,有的将叶片分别装到两只黑色的塑料袋中,有的拿着白线绑扎着,有的在旁指点比划着,有的忙着写标签......大家都忙得不亦乐乎。

【片段2】

放学的时候,同学们还在热烈地讨论着:“植物会呼吸吗?”“如果植物能呼吸,它应该是呼出二氧化碳吧?”“如果植物真的也呼出二氧化碳,那晚上我们需要的氧气有没有可能不够啊?”......

【片段3】

生物实验室内,大家都在忙活:同一小组内,一位同学将软管伸入石灰水中,两位同学挤压塑料袋,另一位同学用手扶住锥形瓶,四双眼睛齐望着瓶里的石灰水,一下、两下、三下、四下......随着挤压次数增多,忽然,一声惊呼:“老师,我们成功了!”一组学生高举起他们手中的锥形瓶(瓶里的石灰水完全混浊),脸上充满着自豪与兴奋。老师朝他们竖起了大拇指。

有一组学生却很沮丧:“怎么会没有结果呢?原因是什么呢?”老师倾听并参与到学生的讨论中。课后,学生来找老师:“老师,我们能不能重新做一次啊?我们的袋子可能没扎好......”老师拍拍学生的肩膀:“你们真实地记录了实验现象,还分析了实验失败的原因,即使是科学家也会经历失败的,不要沮丧啊!明天课间我们再到实验室做一次实验!”

问题:

(1)以上教学片段体现出王老师具有什么样的教学理念?

(2)运用案例中具体的事例说明王老师的教学理念。

-

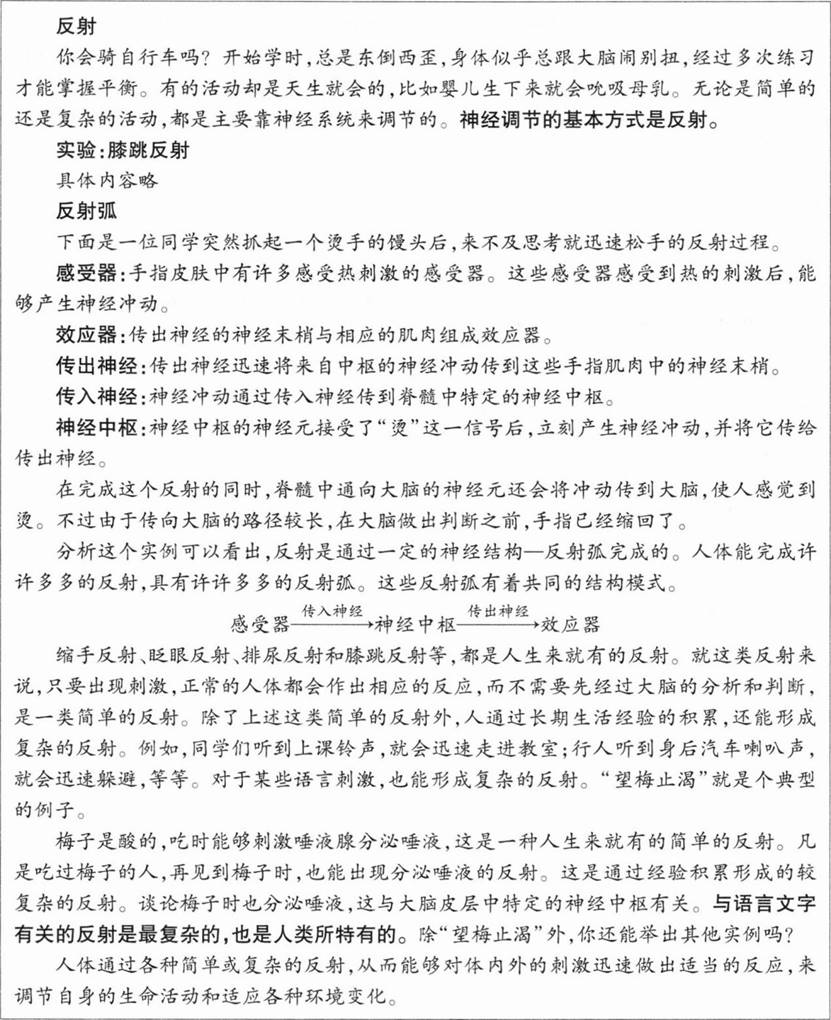

1. 某版本七年级下册教材“神经调节的基本方式”中的主要内容如下。

要求:

(1)设计并画出该教学内容的概念图。

(2)设计并写出“反射弧”这一概念的教学过程。

相关试卷

-

初中历史学科知识与教学能力试卷(三)185人做过

-

2021下半年教师资格证考试《初中数学》真题及答案516人做过

-

初中历史学科知识与教学能力试卷(二)445人做过

-

2021上半年教师资格证考试《初中数学》真题及答案369人做过

-

初中历史学科知识与教学能力试卷(一)223人做过

-

2017下半年教师资格证考试《初中语文》真题及答案393人做过

-

初中道德与法治学科知识与教学能力模拟试卷(一)191人做过

-

2017上半年教师资格证考试《初中语文》真题及答案408人做过

-

初中道德与法治学科知识与能力模拟题(一)480人做过

-

2018下半年教师资格证考试《初中语文》真题及答案306人做过

相关题库