2025年高职单招每日一练《生物》5月22日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:799

试卷答案:有

试卷介绍:2025年高职单招每日一练《生物》5月22日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 如图为果蝇X染色体上一些基因的示意图。下列叙述不正确的是()

A雌雄果蝇都有控制图示相关性状的基因

B图示基因在X染色体上呈线性排列

C图示基因间的关系互为非等位基因

DX染色体与Y染色体上没有等位基因

-

2. 基因突变、基因重组和染色体变异的共同点是()

A可遗传变异的来源

B产生了新的基因型

C产生了新的基因

D改变了基因的遗传信息

-

1. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

2. 以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。

A表现出较强的细胞分裂能力

B细胞呼吸相关酶的含量增加

C细胞抗自由基氧化能力增强

D增加单位脐带血中造血干细胞的数量

-

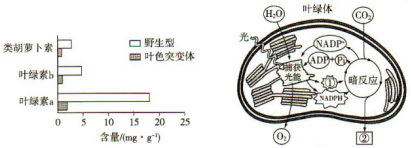

1. 色素缺失会严重影响叶绿体的功能,造成玉米减产。科研人员诱变得到叶色突变体玉米,并检测突变体与野生型玉米叶片中的色素含量,结果如图1所示。请回答问题:

(1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。

(2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。

(3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。

(1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。

(2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。

(3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。

-

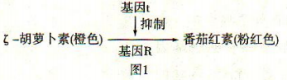

2. 番茄是我国重要的蔬菜作物之一,其果实颜色非常丰富。果实颜色取决于果皮和果肉颜色,研究人员对其遗传进行了一系列研究。 (1)果皮黄色与果皮透明色的番茄杂交,F1自交,F2中果皮黄色番茄177株,透明色番茄62株,说明果皮颜色由()对等位基因控制,且控制()性状的基因为显性。 (2)继续对果肉颜色的遗传进行研究。 ①番茄成熟会经历绿熟期(没有着色)、转色期(顶部着色程度达到

)和红熟期(完全着色),实验时应选择()期调查果肉颜色。

②已有研究表明:番茄果肉颜色与基因T/t和R/r相关(如图1所示),基因型TTRR的番茄果肉表型为()。基因型为TTrr的番茄胡萝卜素减少,但未合成番茄红素,造成果肉为黄色。

)和红熟期(完全着色),实验时应选择()期调查果肉颜色。

②已有研究表明:番茄果肉颜色与基因T/t和R/r相关(如图1所示),基因型TTRR的番茄果肉表型为()。基因型为TTrr的番茄胡萝卜素减少,但未合成番茄红素,造成果肉为黄色。

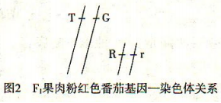

③叶绿素含量也会对果肉颜色造成影响,G基因控制高含量叶绿素,紫色番茄中叶绿素和番茄红素含量均较高。为研究G基因所在的位置,用果肉颜色为紫色的纯种番茄与②中的黄色番茄杂交,F1果肉为粉红色,F1自交,F2果肉粉红色:黄色:紫色:绿色=9:3:3:1,推测G位于T/t所在位置(如图2所示),且G对T为()(填“显性”或“隐性”)。若F₁与亲本黄色番茄杂交,子代的性状分离比为(),可以进一步验证上述推测。

③叶绿素含量也会对果肉颜色造成影响,G基因控制高含量叶绿素,紫色番茄中叶绿素和番茄红素含量均较高。为研究G基因所在的位置,用果肉颜色为紫色的纯种番茄与②中的黄色番茄杂交,F1果肉为粉红色,F1自交,F2果肉粉红色:黄色:紫色:绿色=9:3:3:1,推测G位于T/t所在位置(如图2所示),且G对T为()(填“显性”或“隐性”)。若F₁与亲本黄色番茄杂交,子代的性状分离比为(),可以进一步验证上述推测。

-

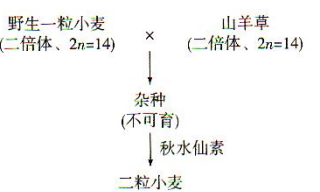

1. 研究人员用野生一粒小麦与山羊草杂交可获得二粒小麦,过程如图所示。

请回答问题:

(1)野生一粒小麦与山羊草()(填“是”或"不是”)同一物种,判断依据是()。

(2)培育二粒小麦的过程中,秋水仙素能()细胞分裂过程中纺锤体的形成,最终使得二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为()条。

(3)培育出的二粒小麦是()(填“可育”或“不可育”)的。

请回答问题:

(1)野生一粒小麦与山羊草()(填“是”或"不是”)同一物种,判断依据是()。

(2)培育二粒小麦的过程中,秋水仙素能()细胞分裂过程中纺锤体的形成,最终使得二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为()条。

(3)培育出的二粒小麦是()(填“可育”或“不可育”)的。

-

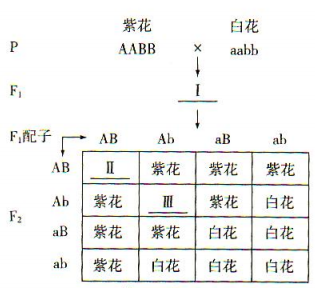

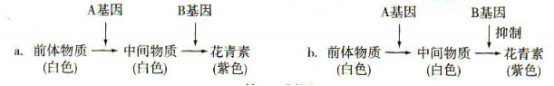

2. 豌豆是遗传学研究的理想材料,科研工作者用豌豆进行系列杂交实验。 (1)用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,结出的种子(F₁)都是黄色圆粒,说明显性性状是()。F1自交产生的F2中黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒、绿色皱粒的数量比接近9:3:3:1,结果表明两对基因的遗传遵循()定律。 (2)纯种白花豌豆与纯种紫花豌豆杂交,F1均开紫花。F1自交产生的F2中紫花与白花的比例约为9:7,说明豌豆花瓣的颜色受两对独立遗传的等位基因控制,可用下图解释。

①请在I处写出基因型,在Ⅱ、Ⅲ处写出表型。I.();Ⅱ.();Ⅲ.()。

②下列选项中能解释豌豆花瓣颜色形成的分子机制的是()

①请在I处写出基因型,在Ⅱ、Ⅲ处写出表型。I.();Ⅱ.();Ⅲ.()。

②下列选项中能解释豌豆花瓣颜色形成的分子机制的是()

-

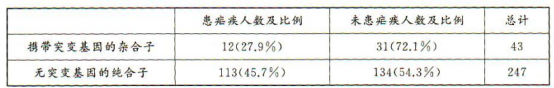

1. 阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

-

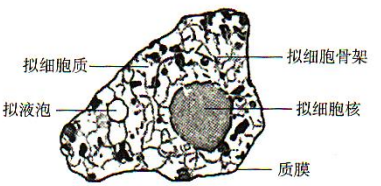

2. 学习下列材料,请回答(1)~(4)题。 基于细菌构建拟真核细胞 人工构建细胞的传统手段是将纯化后的酶、基因等加入囊泡或微滴。筛选得到的人工细胞具有基因表达、酶催化等功能,但结构较简单,且功能单一。科研人员打破传统手段,以原核细胞为基础材料构建出拟真核细胞,其构建过程分两步。 第一步:构建原细胞。将大肠杆菌和铜绿假单胞菌置于空液滴中,大肠杆菌会自发地进入液滴内部,铜绿假单胞菌在液滴表面。利用酶将两种细菌裂解后,铜绿假单胞菌的质膜留在液滴表面,液滴内部有主要来自大肠杆菌和部分来自假单胞菌的蛋白质、核酸等成分。这些成分具有基本的酶催化、糖酵解和基因表达功能。由此构建出一个由质膜包裹的、内含细胞质活性成分的原细胞。 第二步:构建拟真核细胞。在原细胞中加入组蛋白等大分子,在其内部得到DNA/组蛋白体,构建一个拟细胞核结构。随后在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP。再加入肌动蛋白单体构建拟细胞骨架的结构,大大增强了细胞的稳定性。随着时间的推移,内部代谢物质逐渐积累,球状原细胞在48小时后呈现如图所示的不规则形状,且保持了细胞结构的复杂性,质膜也不断修复。最终获得了一个结构和功能复杂的拟真核细胞。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

相关试卷

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月3日1948人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月4日1480人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月5日1527人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月6日122人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月7日1493人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月8日946人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月9日1290人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月10日1083人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月11日1105人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》4月12日1875人做过

相关题库