2025年高职单招每日一练《生物》2月23日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:801

试卷答案:有

试卷介绍:2025年高职单招每日一练《生物》2月23日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 一般情况下,活细胞中含量最多的化合物是()

A蛋白质

B水

C淀粉

D糖原

-

2. 基因突变、基因重组和染色体结构变异的共同点是()

A产生了新的基因

B产生了新的基因型

C都属于可遗传变异

D改变了基因的遗传信息

-

1. 下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有()(多选)。

A雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍

B四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍

C雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半

-

2. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

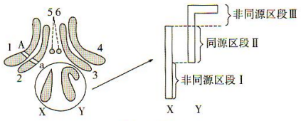

1. 果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,下图左侧为果蝇体细胞内染色体组成示意图,右侧是X、Y染色体放大图。请据图回答下列问题:

(1)此图所示果蝇的性别是(),该细胞中有()对同源染色体,美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用()法(研究方法),将白眼基因与图中()染色体联系起来,证明了基因位于染色体上。

(2)若一对等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有()种基因型;若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中雄性个体关于该等位基因有()种基因型。

(3)若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇的基因型是(),其减数分裂产生的配子是(),在产生配子时,遵循的遗传规律是()。

(1)此图所示果蝇的性别是(),该细胞中有()对同源染色体,美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用()法(研究方法),将白眼基因与图中()染色体联系起来,证明了基因位于染色体上。

(2)若一对等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有()种基因型;若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中雄性个体关于该等位基因有()种基因型。

(3)若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇的基因型是(),其减数分裂产生的配子是(),在产生配子时,遵循的遗传规律是()。

-

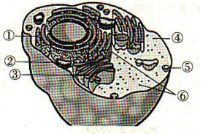

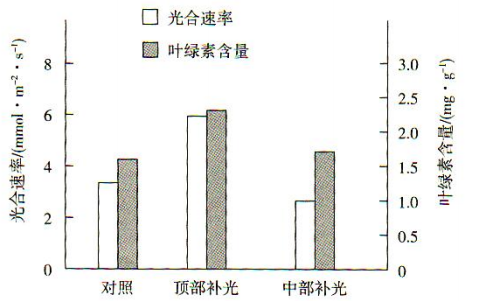

2. 溶菌酶是一类有抗菌作用的蛋白质,动物不同部位细胞分泌的溶菌酶结构存在一定差异。请回答问题:

(1)题图为动物细胞的结构示意图。胃溶菌酶在()(填序号)合成后,经()(填序号)加工,形成一定的空间结构,进而依赖细胞膜的()性,分泌到细胞外。

(2)研究人员比较了胃溶菌酶和肾溶菌酶的氨基酸组成,结果如下表。

(1)题图为动物细胞的结构示意图。胃溶菌酶在()(填序号)合成后,经()(填序号)加工,形成一定的空间结构,进而依赖细胞膜的()性,分泌到细胞外。

(2)研究人员比较了胃溶菌酶和肾溶菌酶的氨基酸组成,结果如下表。

注:Arg—精氨酸、Glu—谷氨酸、Asp—天冬氨酸、Asn—天冬酰胺

氨基酸后的数字表示其在肽链的位置,“+”表示是此氨基酸,“-”表示否。

①溶菌酶分子中连接相邻氨基酸的化学键是()。

②胃溶菌酶与肾溶菌酶的功能存在差异。由表中数据分析,原因是()。

(3)胃溶菌酶和肾溶菌酶的氨基酸序列大部分相同。有观点认为,它们在进化上有着共同的起源。上述研究为这一观点提供了()水平的证据。

注:Arg—精氨酸、Glu—谷氨酸、Asp—天冬氨酸、Asn—天冬酰胺

氨基酸后的数字表示其在肽链的位置,“+”表示是此氨基酸,“-”表示否。

①溶菌酶分子中连接相邻氨基酸的化学键是()。

②胃溶菌酶与肾溶菌酶的功能存在差异。由表中数据分析,原因是()。

(3)胃溶菌酶和肾溶菌酶的氨基酸序列大部分相同。有观点认为,它们在进化上有着共同的起源。上述研究为这一观点提供了()水平的证据。

-

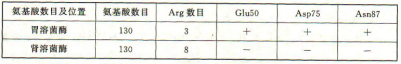

1. 为研究弱光环境下不同部位补光对植株光合作用的影响,研究者用LED灯对番茄植株顶部和中部进行补光。顶部补光时LED灯距植株顶部5~10cm,中部补光时LED灯始终保持在植株中部。请回答问题: (1)培养一段时间后,分别检测叶片的叶绿素含量和光合速率,结果如下图所示。

实验组的处理是()。据图可知,顶部补光可提高叶片中的(),从而影响叶片对光的()

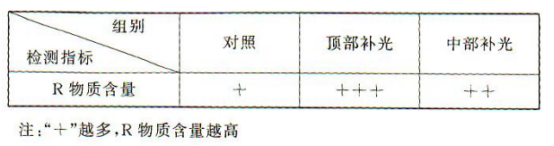

(2)R物质能激活催化CO2固定的相关酶。对各组叶片中R物质含量进行测定,结果如下表。

实验组的处理是()。据图可知,顶部补光可提高叶片中的(),从而影响叶片对光的()

(2)R物质能激活催化CO2固定的相关酶。对各组叶片中R物质含量进行测定,结果如下表。 CO2固定过程发生的场所是。据表分析,补光能够CO2的固定。

(3)研究发现,与对照组相比,中部补光的植株气孔开放程度低。结合(1)和(2)分析,中部补光叶片光合速率低于对照组,主要是受光合作用()阶段的限制。

(4)顶部补光叶片光合速率高的原因是(),此项研究可为提高番茄产量提供依据。

CO2固定过程发生的场所是。据表分析,补光能够CO2的固定。

(3)研究发现,与对照组相比,中部补光的植株气孔开放程度低。结合(1)和(2)分析,中部补光叶片光合速率低于对照组,主要是受光合作用()阶段的限制。

(4)顶部补光叶片光合速率高的原因是(),此项研究可为提高番茄产量提供依据。

-

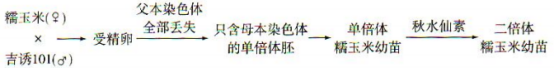

2. 玉米为二倍体,是我国的主要农作物。糯玉米口感好,广受喜爱。为加快育种进程,我国科研人员利用吉诱101玉米品系对糯玉米品系进行诱导,过程如下图。

请回答问题:

(1)糯玉米和吉诱101玉米的体细胞中有()个染色体组。

(2)单倍体糯玉米体细胞中()(填“有”或“无”)同源染色体,减数分裂过程中染色体无法(),因此高度不育。

(3)用秋水仙素处理单倍体幼苗后,产生二倍体糯玉米,这种变异属于()理论上,加倍后得到的二倍体糯玉米为()(填“纯合子”或“杂合子”)。采用上述方法可明显缩短育种周期,提高育种效率。

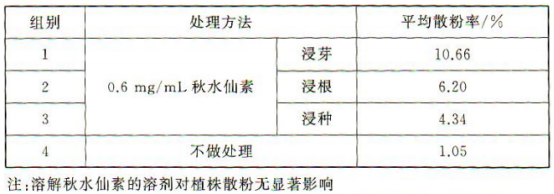

(4)科研人员对单倍体进行了不同处理,种植后统计散粉植株数并计算散粉率(散粉代表可育),结果如下表。

请回答问题:

(1)糯玉米和吉诱101玉米的体细胞中有()个染色体组。

(2)单倍体糯玉米体细胞中()(填“有”或“无”)同源染色体,减数分裂过程中染色体无法(),因此高度不育。

(3)用秋水仙素处理单倍体幼苗后,产生二倍体糯玉米,这种变异属于()理论上,加倍后得到的二倍体糯玉米为()(填“纯合子”或“杂合子”)。采用上述方法可明显缩短育种周期,提高育种效率。

(4)科研人员对单倍体进行了不同处理,种植后统计散粉植株数并计算散粉率(散粉代表可育),结果如下表。 据表可知,第()组单倍体糯玉米的染色体加倍效果最佳。第4组在本实验中作为()组。

据表可知,第()组单倍体糯玉米的染色体加倍效果最佳。第4组在本实验中作为()组。

-

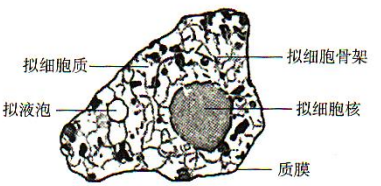

1. 学习下列材料,请回答(1)~(4)题。 基于细菌构建拟真核细胞 人工构建细胞的传统手段是将纯化后的酶、基因等加入囊泡或微滴。筛选得到的人工细胞具有基因表达、酶催化等功能,但结构较简单,且功能单一。科研人员打破传统手段,以原核细胞为基础材料构建出拟真核细胞,其构建过程分两步。 第一步:构建原细胞。将大肠杆菌和铜绿假单胞菌置于空液滴中,大肠杆菌会自发地进入液滴内部,铜绿假单胞菌在液滴表面。利用酶将两种细菌裂解后,铜绿假单胞菌的质膜留在液滴表面,液滴内部有主要来自大肠杆菌和部分来自假单胞菌的蛋白质、核酸等成分。这些成分具有基本的酶催化、糖酵解和基因表达功能。由此构建出一个由质膜包裹的、内含细胞质活性成分的原细胞。 第二步:构建拟真核细胞。在原细胞中加入组蛋白等大分子,在其内部得到DNA/组蛋白体,构建一个拟细胞核结构。随后在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP。再加入肌动蛋白单体构建拟细胞骨架的结构,大大增强了细胞的稳定性。随着时间的推移,内部代谢物质逐渐积累,球状原细胞在48小时后呈现如图所示的不规则形状,且保持了细胞结构的复杂性,质膜也不断修复。最终获得了一个结构和功能复杂的拟真核细胞。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

-

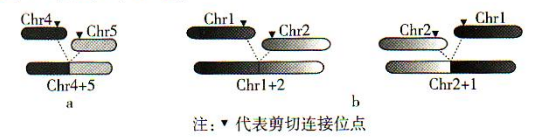

2. 学习以下材料,请回答(1)~(4)题。 染色体融合与物种演化 在生物演化历程中,啮齿类动物大约经过100万年才会出现3.2~3.5次染色体融合。我国科学家首次实现了哺乳动物的人工染色体融合。他们将小鼠(2n=40)胚胎干细胞中一条4号染色体和一条5号染色体首尾相连(如图a),获得了Chr4+5的胚胎干细胞。他们还通过不同方式连接细胞中的1号染色体和2号染色体(如图b),分别获得了Chrl+2和Chr2+1的胚胎干细胞。

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

相关试卷

相关题库